前不久,我县非物质文化遗产《宿松民歌》、《许岭灯会》和《九井沟传说》三项目,经安徽省“非遗”保护工作专家委员会认真评审,并经安徽省“非遗”工作厅际联系会议成员单位审议通过,确定为我省第四批“非遗”保护名录。

前不久,我县非物质文化遗产《宿松民歌》、《许岭灯会》和《九井沟传说》三项目,经安徽省“非遗”保护工作专家委员会认真评审,并经安徽省“非遗”工作厅际联系会议成员单位审议通过,确定为我省第四批“非遗”保护名录。

几年来,我县文化主管部门扎实推动我县“非遗”保护工作,积极收集整理我县散落民间的文化瑰宝。经过三年的辛勤工作,终于将《宿松民歌》、《许岭灯会》和《九井沟传说》资料收集、整理完整,并于2013年7月15日上报省文化厅参加安徽省第四批非物质文化遗产名录评审。在全省16个市、 2个省直管县和1个省直单位共推荐申报的137个非遗项目中,《宿松民歌》等70个项目通过评审入选第四批省级“非遗”代表性项目名录。其中新入选项目65项,扩展项目5项。我县送选三个项目全部入选。

![]() 许 岭 灯 会

许 岭 灯 会 ![]()

图1为拜年踩高跷,图2为台阁,图3为双蚌戏鹭,图4为莲响闹春

许岭灯会是流传于以许岭镇为中心的特色民俗文化活动。主要在春节期间举行,已流传了四百余年。

许岭灯会产生于我县许岭镇,据1986年编印的《许岭区简志》记载,早在前清时期,许岭人民即注重正月出灯。出灯的目的是为了祈求天地神灵不要降灾于民,祈求天下大同,百姓安康,后来逐渐发展为民众热爱的大型文化娱乐活动,同时也寓意祈求国泰民安,讴歌新风尚等内容。

许岭灯会汇集了民间竹编、剪纸、彩绘、杂技、脸谱、舞蹈、戏剧、民乐演奏、神话传说等多种民间艺术,是综合性极强的大型民俗文化活动。其灯目主要有各类花灯、歌舞表演、戏剧片段、民间杂技、音乐鼓乐五大类别。

许岭灯会传统上采用彩装游走的方式,走一程,演一场。表演时各个灯班同步起舞弹唱,场面十分壮观。一般大型灯会,出灯方阵有十多个,演职人员近千人,参与群众达十万。在这庞大的演出阵容中,最有特色的是台阁、秋千和东乡断丝弦三个灯组。台阁灯形同方阵,底下有滚动轮,上方4米高处端坐一小孩;秋千灯则形同风车,这两种灯属故事灯,可根据需要而选择不同寓意的故事和人物;“东乡断丝弦”组灯时,敲击、拉弦可倾其所有,参与的艺人越多,越能彰显灯会的热烈气氛。

抗战前许岭地区凡30户以上的自然村,每年正月初四后至十五元宵,都会玩出一种以上的灯别来迎接新春。许岭灯会则是集这些小型灯会之大成,把这种习俗推向顶峰。由此可见,许岭灯会作为一项重要的民俗文化活动,既是许岭人民延续和传承民俗文化的重要形式,也是许岭地方文化的一个重要组成部分。

许岭灯会一般每五年举行一次,有时也因实际情况作调整。据健在的老艺人回忆, 1946年、 1950年和1957年举行过三次灯会,后因自然灾害、经济萧条及文化大革命的禁锢,许岭灯会一直未能开展,直到1986年才得以恢复活动,并称之为“第一届”,随后又举办了二、三、四、五届灯会。

1986年2月21日和23日,许岭街道举行了盛况空前的灯会。内容有秋千——水漫金山、台阁——童子拜观音、高跷——八仙过海、大头和尚——拜年、跑驴——回娘家以及蚌壳灯、狮子灯、妙殊灯等。出动的领队、演员、乐队共340余人。本地和邻区、邻县、邻省的观众达5万多人。县四大班子和众多部、委、办、局以及安庆地委宣传部、市文化局都派员观看。地委拍的录像带屡在电视上播映。

许岭灯会在1988年、1990年、 1997年、 2001年和2007年春节期间频繁出巡。丰富了广大人民群众的节日生活,抵制了赌博等不健康活动的蔓延。 1990年春灯活动时,出席全市集镇文化中心建设会议的百名代表专程前往观看。他们夸说这是不花国家一分钱的群文活动奇迹。 1997年,许岭数百名玩灯人将“虎门销烟”等十多个灯组游到了县城。此为建国后灯会进城的首例。 2001年春节,许岭“新世纪迎春灯会”的众多灯组游到了东洪和下仓。2007年的灯会更是盛况空前,十多个方阵,近千名演员声势浩大的进城游演。

![]() 九 井 沟 传 说

九 井 沟 传 说 ![]()

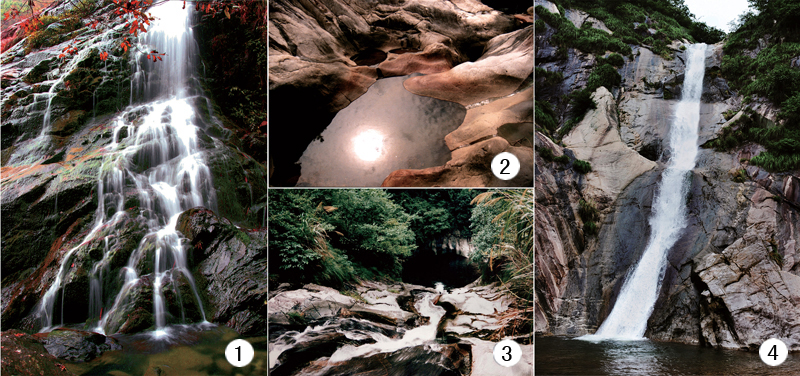

九井沟传说是关于我县隘口乡自然景区九井沟的极具神话色彩的传说故事。九井沟是九井传说的神秘之所。

传说的发生地“西源九井”位于山区。由于飞流瀑布的长期冲撞,自然开凿出的九口深水潭,即“九井”,冲击的带状河谷即称“九井沟”。神秘而传奇的九井沟,以它旖旎的风光,优美的传说,吸引着古往今来无数的游客前来观光。

九井沟传说的历史源远流长,但具体起源的时间无法考证。九井沟每一井都流传着许多动人的传说,是当地人民用方言在民间长期口耳相传的系列故事。这些故事围绕着九井沟活脱秀美的水而展开,既有关于九井沟来历的传说,如:《“九井”名的起源》等,也有各景点的传说,如《神秘二井怵雷涛》、《石裙六龙茕戏珠》、《七井龙晒衣》等;还有与九井沟有关的历史人物和历史事件的传说,如:《三井、龙王庙与王安石》、《九井与何景宣》的传说等。

在这些传说故事中流传最久,最广泛的是《三井龙王庙与王安石》的传说。传说在距今1300多年的唐朝贞观年间,西源地区久旱不雨,百姓纷纷外逃,住在三井附近的周氏三兄弟心如刀绞,决定不惜自己身家性命,下到干涸的井底,探寻龙宫,向龙王求雨。他们下去后,立刻大雨倾盆,河水猛涨。紧接着,弯弯田下起了弯弯雨,雨却不落过路之人。但周氏三兄弟这一去,却永远地踏上了不归路。从此以后,这一地区风调雨顺,物阜民丰。周氏三兄弟为民献身事迹,远扬千里,数百年相传不辍。王安石任舒州通判时,闻知此事,深为周氏兄弟的精神所感动,曾亲往实地走访凭吊,并到三井周氏兄弟归天处和墓前、庙里凭吊,深情题词“形体登仙去,精神万古存。”据传现在西源龙王村中的龙王庙里周氏三兄弟的三尊塑像还是王安石捐资雕修的。沿三井溯溪而上,王安石领悟到了四井的幽邃、五井的神韵、六井的波光、七井的飞练……这次凭吊游历,王安石曾即兴创作了不少诗、词、文,只惜岁月沧桑,这难得的丽辞佳句大多已遗失,今天我们能看到的只有《九井》诗一首。九井沟传说分布于宿松县22个乡镇以及江西九江、湖北黄岗及安徽省太湖、岳西等区域。

2006年《安徽民间故事集成·安庆卷》收录了八个民间口头流传的九井沟传说的故事,如:《“九井”名的起源》、《三井、龙王庙与王安石》、《七井龙晒衣》等。

1985年出版的《宿松名胜》、 1986年出版的《中国历代100名人传》、1989年出版的《中国文化小百科》、1986年出版的《全宋词简编》、 1991年《中国新旅游区指南》都分别记录了王安石与九井的传说故事。

九井沟充满神话色彩的传说中夹杂着厚重的历史故事,语言朴实简洁,内容丰富,优美动听,在其中寄寓了劳动人民对自然与生命的抗争和生存欲望,以及对美好生活的向往和追求。仙境与现实结合,虚幻与真情共融,亦真亦幻的描写方法,淋漓尽致地展示了当地普通民众的心灵史和精神史。

![]() 宿 松 民 歌

宿 松 民 歌 ![]()

图1为代表性传承人司国庆和民间老歌手项婆婆合影,图2为柳坪乡吴河润(87岁)和隘口乡徐德广(93岁)对唱宿松民歌,图3为宿松民歌舞台演出,图4为蒋圩村张代娣(81岁)唱宿松民歌

宿松民歌是流传在宿松境内民间歌曲的总称。它语言生动,曲调优美动听,具有鲜明的艺术特色和地方风格,是宿松人民在长期劳动中创造出来并流传至今的集体抒情诗。

宿松具有独特的历史和地理位置。由于与周边文化的交融和地形地貌的异彩纷呈,促成了宿松民歌题材丰富,体裁多样。现已搜集整理的宿松民歌836首,从种类来分有山歌、号子、叙事、哼唱山歌、小调、佛腔、道腔、历史民歌、新编民歌、歌舞曲及风俗歌曲等多种类别。

宿松民歌是中国民族民间音乐宝库中的一颗璀璨明珠。宿松民歌的具体起源时间无法考证,据宿松县志记载,元代官吏余阙形容宿松“风俗清美,韵调动人。”由此可见,至少在元代,宿松的民歌传唱就已盛行。但现在搜集到的民歌均为明代以后开始在本地传唱。明、清时期,社会生活相对稳定,人口繁衍增多,加之庐江、桐城等地百姓迁居该县东南部肥沃的冲击平原,文化交融速度加快,为宿松民歌提供了肥沃的土壤,民歌的口头创作与传唱进入了一个活跃时期。

建国后,我县组织过三次大规模的民歌搜集整理工作,编印过《宿松民歌选》、《宿松民歌曲谱》等书刊。这些作品,是宿松人民口头创作,口头演唱,口耳相传的典型文化表现形式。自1949年后,宿松人民创作传唱民歌形成热潮,宿松民歌也逐渐由口头记忆转向书面记载,由乡村走上舞台。我县民歌手参加国家、省、市地区演唱活动日渐增多,奖项有五十余个。“文化大革命”期间少有传唱,改革开放后又一度流行。后因受新的文艺品种与娱乐方式的冲击,民歌传唱在社会上所见甚少。

我县历史上流传的劳动号子有硪歌、牛歌、扯秧号子等。各种类型的山歌有《卖茅柴》、《壮丁苦》等;广大青年男女唱着山歌谈情说爱如《薅草情歌》、《想郞》等;广大劳动人民在劳作时唱的山歌如《晓星起山一盏灯》、《薅草山歌》、《渔歌》、《采茶歌》、《千村万户春耕忙》等;还有一种“哼歌”如《哼山歌》(驾竹排)之一、之二等。小调有:《十送郎》、《有个人儿在心间》等,以及《姐儿歌》、《害肚歌》、《十月怀胎歌》等。佛腔、道腔有《尼姑腔》、《道士腔》等。历史民歌有:《洋烟歌》(莲湘调)、十二个时辰(来了解放军)等。新编民歌在不同的时期有着不同的内容。解放战争时期,共产党发动人民向国民党反动统治进行斗争。这一时期在人民中自发创作、传唱了《万恶的国民党》、《十恨》等新民歌。在大跃进时期,宿松人民创作了《大跃进好》、《总任务好比指南针》、《感谢毛泽东》、《人民快快换脑筋》、《落后要挨打》、《三唱新宪法》、《歌唱新宪法》等十几首歌颂共产党的新民歌。党的十一届三中全会后,我县文化工作者和业余文化骨干创作了大量歌赞人们幸福生活的新民歌,如《牛儿哞哞》、《采棉谣》、《黄湖渔曲》、《心花开开向朝阳》、《夸富》、《摇篮曲》、《我家就在渠道旁》、《小孤山风光好》等等。

宿松民歌内容涉及社会生活的各个方面,体现着宿松人民的生产和生活习俗,方言土语大量入词,诙谐幽默,形象生动,旋律优美,调式上除采用徵、宫调外,还有全国民歌中罕见的羽调式歌曲(如《太阳下山岸上昏》 )。在节拍形式上还有罕见的3拍子,如《驾竹排》第二段。演唱上真、假嗓音相结合。演唱方式有对唱、合唱、独唱等多种方式。宿松民歌具有较高的文学和音乐审美价值,对于研究汉民族的民俗文化也有颇高的借鉴价值。

一年一度,在这充满温暖吉祥的春节里,一些传统的民间艺术,又将在宿松大地传唱、上演,寄托着我们新年的美好愿望。于是,我们在这里重温这些散落在宿松民间的文化瑰宝,并以此祝福新年,祈愿全县人民在新的一年里,收获更多的吉祥与幸福。